電気自動車の波がついに軽バンに

最近軽自動車のEVもでてきたけど、仕事用の車はどうなってるんだろう?

環境にやさしい乗り物として「電気自動車(EV)」が注目され、国産各社もラインナップが揃ってきました。外出先でもEV充電スポットなど見る機会も大きなり、常用できるインフラが整備されてきたと感じます。

2020年代になりついに軽バン商用車にもEV化の波が訪れ、各社開発リリースが出揃ってきました。今の時点でEVは仕事に使えるのか?どのような問題があるのか、メリットについてまとめてみました。

軽自動車のEV化が遅れた理由とは

軽貨物目線だと三菱のi-MiEV(アイ・ミーブ)が2009年に軽自動車規格として初めて製品化され、軽バンなど商用車にも普及するかと思われましたが、その後ラインナップが増えることもなく時間が経過しました。

今の軽バン電気自動車 EV 各社の状況

2011年 三菱EV軽バン「ミニキャブ・ミーブ」の登場

そんな中2011年に軽自動車EVをリードする三菱自動車から初の軽バンEVが一般向けに発売されました。

| 満充電での走行距離 | 満充電時間 | 車体価格(税込) | 補助金 |

| 133km | 7時間(AC200V15A) | 2,431,000円 | 170,000円 |

同社の軽バン「ミニキャブ」がベースで、ボディにコンセントの図柄が入った車は街でも時折見かけることがありますね。販売台数はそこそこあったのではないでしょうか。

一回充電の走行距離が短い

軽商用バンの77%のドライバーが1日あたりに走行する距離は65km未満(自社調べ)であり、主に移動範囲が限定される配送業などでお使いいただいています。

メーカHPより

メーカー公称値で満充電133km走行なので、実際はもっと短いでしょう。"移動範囲が限定される配送業"とまで指名しているので現状はほんとうに町内〜隣町くらいまでの配送に限定されると思います。

アマゾンフレックスでの稼働はまだ無理でしょう、フードデリバリーのチャーターでも1日100kmは走るので厳しいです。

スズキ、ダイハツ、トヨタは共同開発

インパクトのある発表だが中身はふんわり

スズキの「エブリィ」、ダイハツの「ハイゼット」といえば2大軽バン車種ですが、ライバルであるはずの2社にトヨタが共同開発というのは驚きますね。それだけEVのコンポーネントの開発は、1社で行うのにはリスクがあるのか..

| 満充電での走行距離 | 車体価格 | 発売時期 |

| 200km(開発目標値) | 低価格目指す | 2023年度内 |

車体はダイハツが製造するので、スズキとトヨタのEVはハイゼットの、OEM的な感じになりそうです。

2024年 ホンダのN-VAN EVの登場

ホンダは2020年に「ホンダe」というEVを発売しています。第2弾として2022年12月に発表されたのが、軽バン「N-VAN」をベースにしたEVです。

満充電で200キロ走れる走行距離と、100万円台という価格設定が軽バンEVをかなり身近なものとしてくれそうです。

| 満充電での走行距離 | 車体価格 | 発売時期 |

| 200km(開発目標値) | 100万円台 | 2024年春 |

このスペックと価格なら、地場での宅配メインであれば今の軽バンの代わりとして、充分仕事に使えます。

ホンダとヤマト運輸株式会社は、Hondaが2024年春に発売を予定している新型軽商用EV(電気自動車)※の集配業務における実用性の検証を2023年6月から8月まで実施します。

※ 実用性の検証には、Hondaの軽バン「N-VAN(エヌバン)」をベースとしたテスト用車両を使用します。

軽貨物の仕事にEV車がどれだけ使えるか検証

現状情報がある中で一番軽貨物の仕事に使えそうなのが、「ホンダのN-VAN EV(仮)」ですが、一回の満充電で200km走行できればアマゾンフレックスの仕事は1日できると思われます、フードデリバリーも問題なさそうですね。

かなり増えてる充電スポット

最近「EVチャージ」の充電スポットの看板をよく見るようになりましたね

充電スポット検索というサイトから地図より充電スポットの場所の検索ができます。

表示されてるスポットでも例えばディーラー併設などの場合、店舗が休みの時は使用できないなど制限もあるので現状事前に調べておくのがよさそうです。

上は都市部で検索しましたが、郊外ではどうでしょうか?

ガソリンスタンドほどではないですが、想像したよりはありますね。

中長距離スポットに使えるか

スポット配送はどうでしょうか、軽貨物の仕事で一番フレキシブルな動きを要求される仕事ですが、一度に片道200km走れればOKとすれば、関東圏内であればカバーできそうですが、往復案件などの場合充電をしなければいけないので、案件に対応できる瞬発力という点では厳しいですね。

中〜長距離の配送はどうでしょうか、東京から名古屋、新潟、仙台へ向かう場合おおよそ走行距離は300kmありますので。計算上途中1回の充電は必要でしょう。

ミニキャブ・アイミーブの場合は急速充電約30分間でおよそ80%程度の充電が可能だそうです。1回の充電で300kmギリギリ着きますかね...

また高速のSA等にある充電スポットは1回30分までの制限があり設置台数は2台前後です。大型連休や土日祝等は充電スポット待ちの時間ロスがあるかと思われます。

ガソリン車のように、スタンドで燃料さえ入れればすぐ走れる事と、比べるとストレスではありますね。

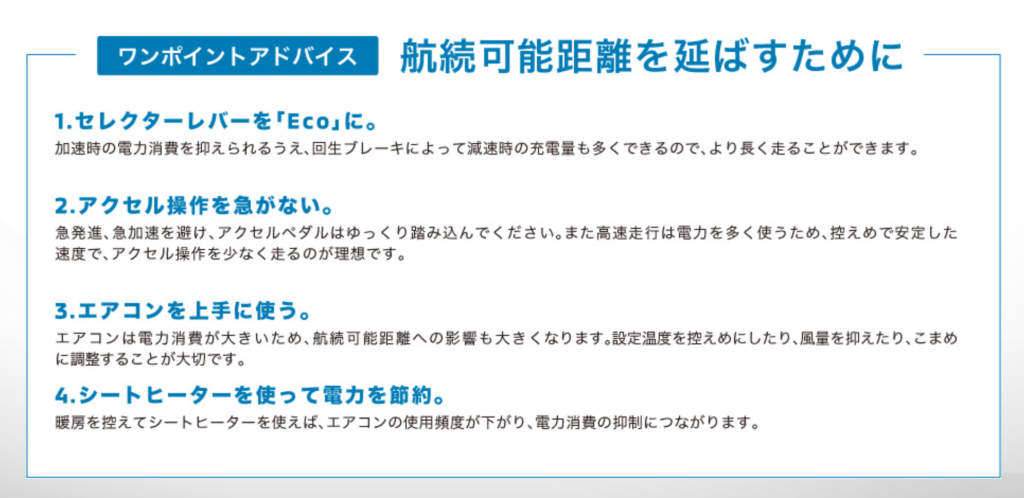

エアコン使用や待機時間等のロスに注意

メーカーが公表してる数値は理想の値なので、ここからエアコンを使用したりすればそれだけ走行距離は減ります。アマフレのブロック間や倉庫の待機などで長時間走行しない場合でも、バッテリー残量は減るので注意が必要です。

EV導入のメリット

燃費がかなり安い

現在電力燃料事情はかなり激しく変動していますがそれでも現在の試算で、1万キロ走行あたりで約6万4千円の差と、ガゾリン車と比べかなりの燃費差がありますね。

| 電気自動車1万km走行 | 1538kWh×25円/kWH | 38,450円 |

| ガソリン車1万km走行 | 666L×155円/L | 103,230円 |

ほかにも自動車重量税」は新車登録時と初回車検時が免税(0円)、「自動車税」は新車登録年度の翌年度分が75%軽減されます。

購入時の自治体等による補助金もあるので、ホンダN-VAN EVのような価格の車が本当に発売されればランニングコスト含め、かなり安く導入できそうです。

一番のネックはバッテリーの寿命と交換費用

電気自動車はスマホと同じくバッテリーから電力を供給しますが、これもスマホと同じく使用とともに劣化していきます。

EVのバッテリーの交換費用ですが、現在流通しているEV車で70万円〜だそうです。

いままで話してきた、燃費がいい、税金類が安いなんて話吹き飛んじゃいますね。

しかしメーカーも保証をつけていて、あるメーカーの場合"8年間"または"走行16万キロ"までのどちから早い方に達するまでに、バッテリー性能が約7割を切った場合は、修理や部品交換を行うという保証をつけています。

ここが商用車だと違う話で乗用車なら8年や走行16万キロなんて、それを超えて乗るのにそんなに費用を払うなら買い替えますよね。

軽バンの場合どうでしょうか、個人で軽貨物をやっているなら電池を交換するか乗り換えるか微妙なラインですね。今後さらにEVが普及すればさらに性能もあがり交換するにしても費用が下がる可能性は大いにあると思います。

走行税の導入議論も見逃せない

ガソリン車がなくなれば高価なガソリン税収は0になるわけで、かわりに電気自動車(EV)ハイブリッド車(HV)プラグインハイブリッド車(PHEV)などのエコカーに、走行距離に応じた”走行距離税”の検討がなされています。

可決された場合にどの程度の負担になるかは全く未定ですが、せっかく維持費のやすくなったEV等に水を差すことになるのは確かですね。

まとめ

軽バン電気自動車まとめ

- 軽バンEVの本格的な登場は2024年から

- 充電スポットも増えていて、インフラは整備されつつある

- 燃費、維持費がかなり安くなる

- バッテリーの交換費用がネックになりそう

いずれ絶対に軽バンEVに乗る時は来る

電気自動車で仕事をする未来が楽しみだね!

日本では“2035年までに新車販売の割合が電気自動車100%”という目標が発表されています。

現状のメリットデメリットを調べてみましたが、軽バンも全て電気自動車になる時代が近い将来必ずきます。

この記事の執筆時2023年春には、実際購入できる軽バンEVは1車種しかありませんが、充電スポット等インフラも続々整備されてきていますね、各社軽バンEVが出たら価格含め激しい競争になるでしょう。どんな軽バン、軽トラックがでてくるか楽しみですね。

最後までお読みいただきありがとうございました!